تأملات في سورة النبأ

تأملات في سورة النبأ

| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |

| بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وأُصلّي وأُسلِّم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. |

| أيُّها الإخوة الأكارم: موضوع لقائنا اليوم، تأمُّلاتٌ في سورة النبأ. |

| أيُّها الكرام: يقول تعالى: |

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ(1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ(2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ(3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ(4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ(5)(سورة النبأ)

النبأ هو الخبر العظيم وهو يوم القيامة:

| (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) هذه عن، وما، عن حرف الجر، وما الاستفهامية، فلمّا أُدخِل حرف الجر على ما الاستفهامية، أُدغِمت النون في الميم، وحُذفت ألف الميم، فنقول: بمَ، وعمَّ، وعلامَ، تُحذف ألف ما الاستفهامية. |

| (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) يعني عن أي شيءٍ يتساءلون؟ والتساؤل هو تبادل السؤال، فأنا وأنت نتساءل، فأنا أسألك وأنت تسألني، وكأنَّ هناك أمراً عظيماً يشغلني ويشغلك، فتسأل عنه وأسأل عنه، قريش كانوا يتساءلون، في مجالسهم، في نواديهم، في طرقاتهم، يتساءلون عن شيءٍ ما، افتتح القرآن الكريم هذه السورة بما يلفِت النظر (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) ولكل إنسانٍ بعد أن سمع هذه الافتتاحية، أن يسأل نفسه السؤال نفسه (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) ما هذا الأمر الذي جعلهم يسألوا بعضهم بعضاً فيه؟ (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) قال: (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) التساؤل عن النبإِ العظيم، والنبأ هو الخبر الذي له شأنٌ كبيرٌ بين الناس. |

| يعني قد يقال هذه نشرة أخبار، لكن يُقال وكالة أنباء، فالأنباء أعظم أهميةً من الأخبار، فلا يقال عن شيءٍ بسيطٍ إنه نبأ، يعني لا يقال أنا سأخبرك بنبإٍ عظيم، اليوم ذهبت من هذا المكان إلى هذا المكان! هذا ليس نبأً هذا خبر، لكن يقال نبأٌ عظيم حصل اليوم، مشكلة كبيرة، نجح فلان، رسبَ فلان، انتُخِب فلان، لم يُنتَخب فلان، فالأنباء هي الأخبار العظيمة، ثم أتبَع المولى جلَّ جلاله النبأ بالعظيم، يعني ليس نبأً عادياً وإنما هذا النبأ عظيم، ما هو هذا النبأُ العظيم؟ |

| قال بعضهم: هو القرآن الكريم، ومن هُنا ألَّف محمد عبد الله درَّاز كتابه "النبأ العظيم" تحدَّث فيه عن القرآن الكريم، وقال بعضهم: بل المقصود هُنا بالنبإِ العظيم هو البعث بعد الموت، يوم القيامة، وهذا هو الأرجح في سياق الآيات، لأنَّ الله تعالى قال بعدها: (الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) واختلاف قريش كان حول هذا الأمر، أمّا القرآن الكريم فكانوا يُكذِّبون به دائماً بمجموعهم، أمّا يوم القيامة فكان منهم من يُصدِّق ومنهم من يُكذِّب، ثم إنَّ ما يؤكِّد أنَّ النبأ العظيم هو يوم القيامة، قوله تعالى بعد قليل في السورة: |

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا(17)(سورة النبأ)

| فإذاً والله أعلم النبأُ العظيم المقصود هُنا، هو يوم القيامة يوم البعث، الحساب بعد الموت. |

كلما عَظُمت اهتمامات الإنسان عَظُم عند الله سبحانه وتعالى:

| (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) وكل إنسانٍ يعرِف قيمته، من الأنباء أو الأشياء التي يتساءل حولها ويختلف حولها، بمعنى آخر، الإنسان كلما عظُمت اهتماماته عَظُمت عنده الأمور المصيرية، وكلما خفَّت اهتماماته تساءل عن توافه الأمور، يعني اجلس لرجُلٍ من أهل الدنيا، أسئلته كلها متعلقة بالدنيا فقط، بل أحياناً بالأمور التافهة بالدنيا، يعني كل اهتماماته تندرج تحت دوري كرة القدم مثلاً، أو كلها تندرج تحت أسعار العُملات، أنا لا أقول أنَّ أسعار العُملات ليست مُهمة للتاجر مثلاً، لكن هل هي الاهتمام؟ أي بؤرة الاهتمام الحديث عنها في المجالس، دائماً يسأل عنها؟ لذلك قالوا: " قُل لي عمّا تسأل أقل لك من أنت"، وقال تعالى في قرآنه: |

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ(186)(سورة البقرة)

| فهناك من يسأل عن الدنيا، وهناك من يسأل عن الدين، وهناك من يسأل عن ربِّ هذا الدين جلَّ جلاله، فكلما عَظُمَتْ تساؤلاتك عَظُمْتَ عند الله تعالى، هناك إنسانٌ لا يسأل إلا عن الدنيا، فهو من أهل الدنيا، هناك إنسانٌ يُضيف إلى الدنيا السؤال عن دينه، يقول لك: هذا حرام؟ حلال؟ يجوز؟ لا يجوز؟ أفعَل؟ لا أفعَل؟ كيف أُصلّي؟ كيف أصوم؟ هل صحَّ حجّي؟ هل يتوجب عليَّ إعادة أو يتوجب عليَّ دم في الحج؟ هذا يسأل عن دين الله تعالى، لكن أعظم سؤال أن يسأل الإنسان عن ربِّ هذا الدين (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي) يعني كيف يرضى عنّي الله تعالى؟ كيف أُحبُّه؟ كيف يُحبُّني؟ كيف أكون قريباً منه؟ كيف أنال رضوانه؟ إلى آخره... |

الناس متفاوتون في إثبات وإنكار البعث:

| (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ(1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ(2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ(3)) بين مُنكرٍ للبعث، وشاكٍّ فيه، ومؤكدٍ له، يعني الناس في أي شيء يتفاوتون، بين من يُنكِر الحدَث أو يُثبته، أو يكون فيه بين إنكارٍ وإثبات، الشكّ المنطقة الوسطى (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ). |

| قال تعالى: (كَلَّا) كلَّا أداة ردعٍ وزجرٍ ونهي، يعني ليس هذا الموضوع موضوع شكِّ ولا تساؤل، هناك قضايا إخواننا الكرام لا تخضع للنقاش، أحياناً يعقدوا ندوةً في التلفاز أو على وسائل التواصل، لنتناقش معاً في الحدود، حدّ السرقة، حدّ القذف، حدّ الزِنا، أي هل هي حدود حضارية أم حدود أصبحت من الماضي؟ هذا الموضوع فيه آياتٌ قرآنية ثابتة، فهذا غير قابل للنقاش، لا يُطرَح للنقاش أصلاً، أو نُناقش جواز من عدم جواز تعدُّد الزوجات، هذا أمرٌ غير قابل للنقاش، يعني ربما تناقش شروط العدل، شروط تحقيقه، تنصح هذا الرجُل بالتعدُّد وذاك بعدمه، لكن أصل الحُكم لا يُناقَش، لأنه حُكمٌ شرعي. |

| فاليوم هناك موضة جديدة إن صحَّ التعبير على وسائل التواصل، هي مناقشة القطعيات، هناك من يُسمّونهم المؤثِّرون، وهُم مؤثِّرون لكن مؤثِّرون سلباً، فيُسألوا أسئلةً مثلاً: أنت تعتقد بعد الموت هل يوجد جنَّةٌ ونار أم لا؟ يقول: أنا حسب رأيي لا، ربُّنا سلام، فقط جنَّة لا يوجد نار! وطبعاً ينتشر المقطع في الآفاق، أنَّ فلان يقول: يوجد جنَّة فقط ولا يوجد نار، أو يُسأل ماذا يعني لك الله؟ فيقول: الله يعني لي السلام والحُبّ، أو يقول: لا يوجد بعث بعد الموت نهائياً، ويصبح ترند كما يُسمّونه. |

| هذه الموضوعات مجرد طرحها هو حُمق، لأنَّ هذه الموضوعات لا تخضع للنقاش، فربُّنا قال: (كَلَّا) أداة ردعٍ وزجر، الموضوع غير قابلٍ للنقاش، أنه يوجد يوم قيامة أَم لا يوجد يوم قيامة؟ الخبير، العليم، الخالق، يقول لك: هناك بعث، وهناك نشور، وهناك حساب، هناك أشياءٌ مناقشتها لا تُبقي لك وقتاً للانتفاع بها. |

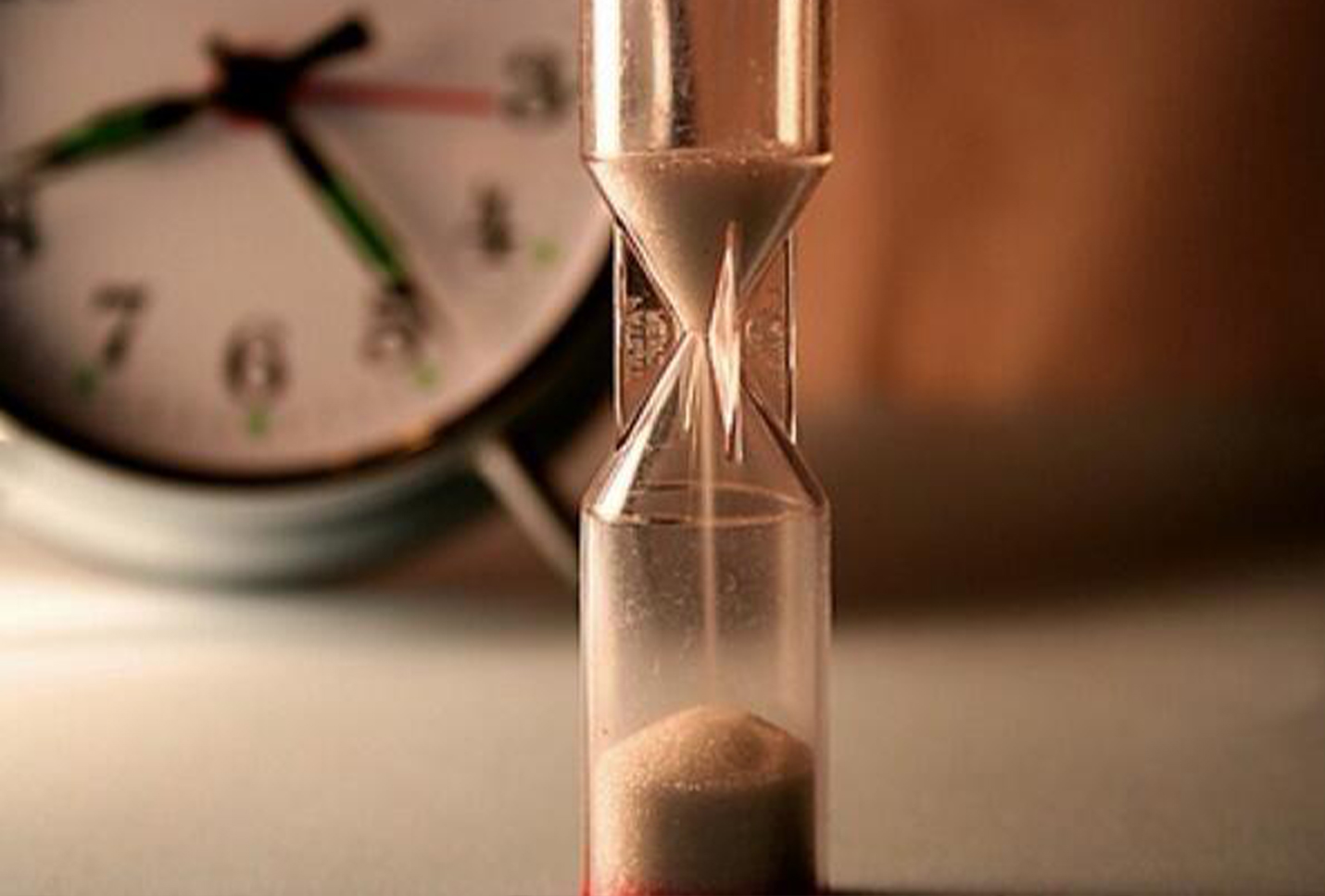

| مثلاً: إنسان يمرُّ في طريقٍ فوجد قطعةً معدنيةً على شكلٍ بيضوي، فاقترب منها وقال: هل هي لغم أَم ليست لغم؟ قنبلة أَم لغم؟ مُتفجرة أَم غير مُتفجرة؟ فبينما هو يناقش الأمر وأمسكها بيده، انفجرت به فقتلته، لم تُبقِ له وقتاً لينتفع بالتجربة، يعني لن ينقل تجربته إلى شخصٍ آخر ليقول له أنها قنبلة، فهناك أمورٌ بينما يُناقشها الإنسان يأتيه الموت، فهي غير خاضعة للنقاش، لذلك قال: (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ(1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ(2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ(3) كَلَّا) الموضوع ليس مجال اختلاف، الموضوع لا يخضع لنعم أو لا، يخضع فقط للقبول، قال: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) سيعلمون ذلك، لكن قد يعلمونه بعد فوات الأوان. |

الإيمان قضية وقت وليست قضية قبول أو رفض:

| في حياتنا ملايين الأمور التي تخضع لقانون القبول أو الرفض، أشياءٌ كثيرة في الدنيا تخضع للقبول أو الرفض، أنت تريد أن تشتري بيتاً، تذهب إلى بيتٍ تجد أن مساحته ضيّقة فترفضه، لا يوجد أي مشكلة ارفُض أو اقبل، شابٌ يريد أن يتزوج، التقى مع فتاةٍ في الخِطبة ولم تُعجبه بيئتها أو أخلاقها فرفض، أو العكس، فتاةٌ جاءها خاطب فلم يُعجبها أخلاقه أو سيرته فرفضته، كلام، تجارة صفقة عُرِضت عليك فوجدت أنَّ ربحها قليل وعملها كثير فرفضتها، كل الأشياء تخضع للقبول والرفض، الإيمان تحديداً الخيار معه ليس خيار قبول أو رفض، الخيار هو خيار وقتٍ فقط، لأنَّ الجميع سيعلمون، ولأنَّ الجميع سيؤمنون، حتى فرعون الذي كفر بربوبية الله وادَّعى الربوبية فقال: |

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ(24)(سورة النازعات)

| ثم ادَّعى الألوهية: |

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ(38)(سورة القصص)

| هو ادَّعى الربوبية أنه أنا الذي أُعطي وأمنع، وأُحيي وأُميت، وأرزُق، أنا كل شيء، ثم ادَّعى الألوهية أي لا تتوجهوا إلا لي، أنا من أُعطيكم وأنتم لا تتوجهون إلا إليّ (مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي) ألوهية وربوبية، لمّا أدركه الغرق قال: |

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ(90)(سورة يونس)

|

كل هذا الكُفر، في ساعة الحقيقة عند الغرغرة، بعد فوات الأوان قال: (آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) لكن من شدّة كِبره ما قال: آمنت بالله، قال: (الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) يعني حتى اللحظة الأخيرة الكِبر في نفسه والعياذ بالله، لكن قالها: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ) فالخيار مع الإيمان ليس خيار قبولٍ أو رفض، هو خيار وقت، إمّا أن يؤمن الإنسان قبل أن يُغرغر فينفعه، أو عند ساعة الاحتضار عند الغرغرة، أو بعد الموت فلا ينفعه، قال تعالى: |

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ(158)(سورة الأنعام)

| إذاً هو آمن ولكن بعد فوات الأوان، يُشبه ذلك تماماً طالب دخل إلى الامتحان، انتهت الساعتان المُقررتان للامتحان ولم يُجِب على معظم الأسئلة، سُحِبت الورقة، فتح الكتاب وقال: عرفت الإجابة، أحسنت لكن انتهى الوقت، حظّاً أوفر في المرَّات القادمة، المشكلة أنه يوم القيامة لا يوجد دورة تكميلية عندما يُدرك الحقيقة، ولا يوجد مرَّات قادمة: |

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ(99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ(100)(سورة المؤمنون)

| فقضية الإيمان هي قضية وقت، ليست قضية أن تقبل أو ترفُض، لذلك قال تعالى: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) سيعلمون أنَّ يوم القيامة حقّ عندما يأتيهم الموت. |

العلم الأول بالبعث هو عند الموت والثاني عند الوقوف للحساب:

| (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) إمّا أن نقول أنَّ الثانية تأكيد للأولى، أو نقول: (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) الأولى عند الموت كما حصل مع فرعون، والثانية عند رؤية الحساب بالعين، يعني العِلم الأول هو عند الموت. |

لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ(22)(سورة ق)

| عندما تأتي سكرة الموت، العلم الثاني عندما يقف للحساب، عين اليقين يرى الأمور بعينيه (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) عند الموت (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) عند الوقوف للحساب، هذا المقطع الأول. |

المظاهر الكونية الدالة على عظمة الله تعالى في خلقه:

| الآن شيءٌ غريب يلفِتُ النظر، ربُّنا ذهب بنا إلى جولةٍ في الكون، ما علاقة الجولة في الكون؟ قال: |

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا(6)(سورة النبأ)

| الخِلاف حول يوم القيامة، هل هناك حساب أم لا يوجد حساب؟ هكذا التساؤل، ربُّنا فجأةً قال: (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا) أرض مُمَّهدة صالحة للسكن، لو كانت وعرة بحيث كلها صخرية لا يوجد زراعة، لا يوجد بناء، لكن الأرض مُمَّهدة (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا) كالطفل في المهد ينام مُرتاح، فالأرض كلها مِهاد لنا (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا). |

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا(7)(سورة النبأ)

| وربُّنا قال في آياتٍ أُخرى عن الجبال أنها رواسي لأنها تُثبِّت الأرض، الأرض تدور حول نفسها ثلاثين كيلو متراً في الثانية، غير دوراتها الأُخرى حول الشمس، ورغم ذلك أنت لا تشعر بها، لأنَّ الله ثبّتها بالأوتاد، والوتد يكون ثُلثاه مغروزان تحت الأرض والثُلث هو الظاهر، وكذلك الجبال ما نراه هو الثُلث الأعلى، أمّا هي أوتاد في الأرض. |

نظام الزوجية في الكون يبدأ من الذرة إلى المجرة:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا(6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا(7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا(8)(سورة النبأ)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(21)(سورة الروم)

| فأنتَ تُكمِّل نقصك بزوجك، وهي تُكمِّل نقصها بكَ، الرجُل عنده تفوّقٌ قيادي، والمرأة عندها فيضانٌ عاطفي، وكلٌّ منها يُكمِّل نفسه بالآخر فتحصل السُكنى، فالإنسان لا يسكُن لما يُماثله، بل ربما ينفر منه، لكنه يسكن لما ينقصه، متى يهدأ؟ عندما يجد النصف المفقود، فنظام الزوجية في الكون يبدأ من الذرَّة إلى المجرَّة، ربنا خلق كل شيء مبني على نظام الزوجية، فكل طرفٍ يسكُن إلى الطرف الآخر لأنه يجد فيه ما ينقصه. |

آيات الله في خلق الليل والنهار والسماوات السبع:

| قال: |

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا(9)(سورة النبأ)

| ساكن، ينام الإنسان فتهدأ نفسه وجسده ويرتاح. |

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا(10)(سورة النبأ)

| اللباس يُغطّي الجسم ويُغطّي العورة ويستُر، والليل لباس لأنه يستُر بظلمته وجه الأرض، فيهدأ الإنسان فيه (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا). |

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا(11)(سورة النبأ)

| يعني أسباباً للمعيشة، فالنهار عندما يسطُع، كل واحدٍ يذهب إلى عمله، فيعيش ما يُقدِّره الله له. |

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا(11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا(12)(سورة النبأ)

| السماوات السبع بإحكامها، بنظامها، نحن كل ما نراه هو السماء الدنيا المُزيَّنة بزينة الكواكب، وهذا ما بلغَه علمنا، لكن الله تعالى يُخبرنا أنها سبعُ سماوات. |

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا(13)(سورة النبأ)

| وهي الشمس، هي سراجٌ مُشتعل، لسان اللهب الذي ينطلق من الشمس، يصل مداه إلى مليون كيلو متر تقريباً، الشمس تكبُر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة، يعني جوف الشمس يتَّسِع لمليون وثلاثمئة ألف أرض، لأنها تبعُد عنّا مئة وستة وخمسين مليون كيلو متر تقريباً، فربُّنا جلَّ جلاله خلق هذا السراج الوهَّاج ليُدفِّئ أرضنا، بحيث لو انفلتَت الأرض من جاذبيتها للشمس، لربما وصلت إلى الصفر المُطلَق، مئتين وسبعين تحت الصفر تجمُدٌ كامل، ولو اقتربت قليلاً لاحترقت الأرض ومَن فيها، فربُّنا جلَّ جلاله جعلها سراجاً وهَّاجاً، يُضيء أرضنا ويُدفئها دون أن يُحرِقها. |

نِعم الله في المظاهر الكونية التي نراها بأعيننا:

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا(14)(سورة النبأ)

| (الْمُعْصِرَاتِ) قال بعض المُفسّرين أو بعض السلَف هي الرياح، والصحيح من أقوال أهل التفسير أنها السُحُب، السحاب أَولى، الرياح باعتبار أنها هي التي تُحدِث حركة السُحُب، فهي سببٌ للمُعصِرات، لكن لو قلنا السُحُب أَولى، فالمُعصِرات هي السُحُب. |

| (مَاءً ثَجَّاجًا) يعني ماءً كثيراً غدقاً، ينصبُّ انصباباً، لو رأى الإنسان بعض الأماكن وكيف تهطُل فيها الأمطار. |

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا(25)(سورة عبس)

| يُصبّ الماء صبّ على الأرض. |

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(265)(سورة البقرة)

| مطرٌ خفيف، لكن الصبّ هو الأكثر. |

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا(14) لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا(15)(سورة النبأ)

| ما الفرق بين الحَبّ والنبات؟ الحَبّ ما يُدَّخَر، يعني ربُّنا عزَّ وجل جعل ما يُخرجه من الأرض جزءٌ قابلٌ للادخار، وهذا من رحمة الله، كالبقوليات الحمُّص والفول يبقى سنواتٍ حبّ، والنبات أخضر طازج، الفاصولياء الخضراء، والخس، والعِنَب، فأجمَل ربُّنا جلَّ جلاله نوعَيّ ما تُخرجه الأرض بالحَبّ والنبات، فكل ما ليس حبّاً سمّاه نباتاً، أي نباتٌ أخضر للأكل مباشرةً لا يُدَّخَر. |

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا(15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا(16)(سورة النبأ)

| الجنَّات هي البساتين والحدائق الجميلة، والجنَّات سُمّيَت جنَّات لأنها من مادة جنَّة، وجَنَّة مادةٌ تُطلَق على الستر، فالجنون هو غياب العقل، والجِنَّة الجن الذين لا نراهم بأعيننا. |

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ(76)(سورة الأنعام)

| ستر وجه الأرض، والجنَّة سُمّيَت جنَّةً، لأنه تتكاثف الأغصان فيها حتى تُغطّي وجه الأرض، وتستُر الشمس عن الأرض، ظلٌ ظليل، فعندنا جِنَّة، وجُنَّة، وجَنَّة، الجَنَّة هي البستان الجميل، والجُنَّة هي الوقاية التي تستُرك عن المعصية مثلاً. |

{ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ فلا يَرْفُثْ ولَا يَجْهلْ، وإنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِن رِيحِ المِسْكِ. يَتْرُكُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ وشَهْوَتَهُ مِن أجْلِي الصِّيَامُ لِي، وأَنَا أجْزِي به والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمْثَالِهَا. }

(أخرجه البخاري ومسلم)

| وقاية من الوقوع في المعصية، والجِنَّة الجن الذين استتروا عن أعيُن الناس، فكل جذرٍ فيه جيمٌ ونون يدل على الستر والخفاء، فربُّنا جلَّ جلاله قال: (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) أي التفَّت أغصانها، هذه المظاهر الكونية نراها بأعيننا جميعاً، كل واحدٍ فينا لمّا سمِع هذه المظاهر، انتبه بأنَّ الأرض مِهاد، وأنَّ الجبال أوتاد، والسبع الشِداد، والمطر، ونعمة الحَبّ والنبات وغير ذلك، هذه النِعم العظيمة ما مجال ذكرها هُنا؟ قال بعدها: |

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا(17)(سورة النبأ)

كمال الخلق يدل على كمال التصرُّف:

| يعني هناك تساؤلٌ يدور في قريش، في نوادي المشركين، عن البعث هل سيكون أو لن يكون؟ هل سنُبعَث ونُحاسَب أم لن نُبعَث ولن نُحاسَب؟ كيف أراد ربُّنا أن يُثبِت لنا بطريقةٍ بسيطةٍ جداً أنَّ البَعث قادم؟ عَرَض لنا مظاهر كونية، ما علاقة المظاهر الكونية؟ علاقتها أنَّ الذي خلق الكون بهذا التناسق وهذا الجمال، وذاك الإحكام الدقيق الذي لا يتطرَّق إليه خللٌ، لا بُدَّ أن يبعثكم للحساب. |

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ(116)(سورة المؤمنون)

| تعالى الله تعالى، أن يخلُق هذا الخلق بكل هذا الإحكام، وبكل هذه الدقة، ثم يتركُكم عبثاً، لذلك قالوا: "كمال الخلق يدل على كمال التصرف" قاعدة، أنت أحياناً تدخل إلى مؤسَّسةٍ بسيطةٍ متواضعة جداً، غرفتين، تشتري وتبيع، يعني حجم المؤسَّسة وحجم عملها وتعامل الناس فيها، يتناسقوا مع بعضهم. |

| مرةً شخص كان يتكلم بكلامٍ سيءٍ لكنه يرتدي لباساً مُحترماً جداً، طقم فخم جداً، وربطة عُنُق، ووضع وردةً على صدره، ويتكلم كلام بذيء، فقال أحدهم له: إمّا أن تتكلم مثل لباسك، أو ترتدي مثل كلامك، أي لا يتناسق لباسُك مع الكلام الذي تتكلمه، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أنتَ تستدل أحياناً كثيرة على تصرُّف الإنسان من خلال خَلقِه، من خلال لباسه تستدل على تصرُّفه، تقول والله يبدو أنه مُحترم، فتتفاجأ إذا صار خلل، أو تباين بين السلوك والشكل، لذلك قالوا: " تلتقي بإنسانٍ فتُقيّمه من خلال شكله، فإذا تكلَّم نسيت شكله، فإذا فعل نسيت كلامه"، الانطباع الأول شكلٌ فقط، تقول: يظهر أنه مُحترم ولكنه لم يتكلَّم أي كلمة، فإذا تكلَّم تقول: إنَّ الشكل لا ينمّ عن المضمون نهائياً، كلامه سطحي غير عميق، لا ينمّ عن أي علمٍ، وإذا تكلَّم كلام جميل جداً، رائع جداً، عند الفعل أفعاله سيئة جداً، نسيت كلامه، يتكلَّم كلام غير مُنضبط بالواقع نهائياً. |

| فالقضية أنَّ كمال الخلق يدل على كمال التصرُّف، هذه يستدل بها القرآن، يعني ربُّنا عزَّ وجل خلق هذا النظام المُحكَم، والدقيق، والجبال، والأنهار ثم لا يُحاسِب عباده!! يجب أن يدلك كمال الخلق على كمال التصرُّف (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ(115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ). |

| أحياناً أنت تريد أن تشتري كيلو من الطماطم، وجارك بقّالٌ بسيط عنده طماطم، نزلت وسألته بكم الكيلو؟ فقال لك بخمسين قرشاً، فأخذت كيلو وأعطيته نصف دينار ومشيت، من غير المعقول أن تأتي إلى هذا البقّال البسيط، وتقول له أُريد منك عروض أسعار، لأني أُريد أن أشتري كيلو طماطم! فنريد عرض سعر من عندك أو من عند جيرانك، قدِّم لي مناقصة لنرى مَن السعر الأقل، فعرض أسعار في بقالية لا يمكن. |

| أمّا إذا كنت تاجر مُهم، وتريد أن تعمَل صفقة مع شركة المايكرو سوفت، لتشتري مئة حاسوب صناعي للشركة التي أنت تعمل بها، فتذهب ويستقبلونك بالمطار، ويرسلوا لك مندوب، فتقوم بلقاءٍ ولقاءين أو ثلاثة، وتأخُذ عروض، وتقوم بتوقيع المعاملة وترجع إلى بلدك، وتدفع الدفعة الأولى ويتم الشحن، وتأخُذ البوالص، وتدفع الدفعة الثانية وتستلم في بلدك، ويأتي خبراء يعطونك دورةً تدريبية عن الأجهزة التي اشتريتها، وإلى آخره.. |

| البقالية يناسبها التصرُّف الأول، والمايكرو سوفت يناسبها التصرُّف الثاني، فالتصرُّف تابع للخلق، فربُّنا جلَّ جلاله أخذنا جولةً في الكون ثم قال بعدها: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) يوم الفصل بين الخلائق، الذي سيُفصَل فيه بين المُحسِن والمُسيء، الظالم والمظلوم، المُتجبرون، الطُغاة، المتكبرون، القَتَلة، والمظلومون المُضطهدون، سيُفصَل بين الخلائق (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) وله وقتٌ مُحدَّد لن يتخلف عنه ولن يتغير. |

يوم البعث والحساب له وقت محدد لن يتخلف ولن يتغير:

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ(104)(سورة هود)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا(17) يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا(18)(سورة النبأ)

| (الصُّورِ) القرن الذي يُنفَخ فيه النفخة الأولى والثانية، قال: (فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا) يعني كل أمةٍ برسولهم، أي أفواج، هذا فوج موسى عليه السلام، وهذا فوج محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فوج عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو أفواجاً بمعنى هذا فوج المُحسنين، وهذا فوج الصالحين، وهذا فوج المُتقين، وفي المقابل والعياذ بالله، هذا فوج المُكذّبين، والمُجرمين، والمُرابين، وشاربي الخمور، ومرتكبي الكبائر، فتأتون أفواجاً دفعات. |

من مظاهر يوم القيامة اختلال الكون:

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا(19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا(20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا(21)(سورة النبأ)

| السماء تُفتح أبواباً أبواباً لتنزُّل الملائكة، وتُسيَّر الجبال فتصبح سراباً، والسراب في الصحراء هو ما تظُّنه ماءً فإذا هو ليس بماء، قال تعالى: |

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ(39)(سورة النور)

| فالسراب هو شيءٌ يُخيَّل إليك أنه موجود، لكن في الحقيقة هو غير موجود (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) وهم لا وجود له، الجبال مظهرٌ من مظاهر الجلال والعظمة، الجبال في العالم أعلى قمة هي الإيفريست في الهيمالايا، وهناك جبالٌ صغيرة مثل قاسيون في دمشق جبلٌ صغير، جبالٌ متنوعة، لكن أصغر جبل يبقى دلالةً على الصمود، أي على الرسوخ، فلما يزول ويصبح سراباً، هذا دليل على عظمة المشهَد الذي سيحدث يوم القيامة! (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا). |

| قال تعالى: |

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(88)(سورة النمل)

| البعض يستشهد بهذه الآية على غِرار (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) أنه يوم القيامة (تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) وبعض المُفسّرين وأنا أَميَل إلى ذلك، أنَّ هذه الآية غير هذه، هذه من مظاهر يوم القيامة (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) أمّا (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) هذه في الدنيا. |

| الآن أنت تحسَب الجبال جامدة لكن هي مع حركة الأرض (تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) والدليل أنها ليست من مظاهر يوم القيامة تتمة الآية: (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) والله تعالى عند اختلال نظام الكون لن يقول: (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) لأنه انتهى الكون، فربُّنا يمتنُّ على عباده (صُنْعَ اللَّهِ) هذا في الدنيا وليس عند الآخرة، فالآية: (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) مظهرٌ من مظاهر اختلال الكون، أمّا (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ) هذا مظهرٌ من مظاهر عظمة الإحكام في الكون، لأنك ترى الجبال ثابتة أمّا هي مع حركة الأرض (تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) لكن أنت تظُنها جامدةً. |

جزاء الطاغين في الدنيا النار المرصودة لهم يوم القيامة:

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا(21) لِّلطَّاغِينَ مَآبًا(22)(سورة النبأ)

| جهنم هي النار (كَانَتْ مِرْصَادًا) أي مرصودةً لمن هُم أهلٌ لها، من أصحاب الجحيم رُصدَت لهم، (لِّلطَّاغِينَ مَآبًا) أي مرجعاً، المآب هو المرجِع، آبَ أي رجع، آبَ إياباً (لِّلطَّاغِينَ مَآبًا) فهي مرجِع الطاغين، والطاغية هو الذي تجاوز الحدّ. |

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(11)(سورة الحاقة)

| أي تجاوز حدَّه (حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) فالطُغيان هو مُجاوزة الحدود، وأي إنسانٍ يتجاوز حدَّه الذي رسمه الله له في الدنيا، العبدُ عبدٌ والربُّ ربّ، فمن يتجاوز هذا الحدّ ويبني مجده على أنقاض الناس، وغناه على فقرهم، وعِزَّه على ذُلِّهم، وقوته على ضعفهم فيُسمّى طاغية. |

لِّلطَّاغِينَ مَآبًا(22) لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا(23)(سورة النبأ)

| أحقاباً جمع حِقَب، وحِقَب جمع حِقبة، فهو جمعَين، جمع الأكثر والأقل، جمع كثرة وجمع قلة، وقالوا: كل حِقَبة ثمانين سنة، يعني نتيجة الموضوع (لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا) أي مُدةً طويلة كلما انتهت حِقبةٌ جاءت بعدها حِقبة، وهو الأبد لمن استحقَّ الأبد، والأيام الطوال، والأحقاب الطويلة، لمن سيخرُج من النار. |

لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا(23) لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا(24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا(25)(سورة النبأ)

| الحميم الماء الحار الذي يُقطِّع الأمعاء والعياذ بالله، والغسّاق هو الصديد أي كصدأ أهل النار. |

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا(25) جَزَاءً وِفَاقًا(26)(سورة النبأ)

| أي هذا الجزاء موافقٌ لأعمالهم التي ارتكبوها في الدنيا. |

| وفي لقاءٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع في أنوار هذه السورة، سورة النبأ والحمد لله ربِّ العالمين. |