الأنعام والتوحيد

الأنعام والتوحيد

| السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللَّهم علّمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علّمتنا، وزدْنا علماً وعملاً مُتقبّلاً يا رب العالمين، وبعد: فهذا هو اللقاء السادس عشر من لقاءات سورة الأنعام ومع الآية الثامنة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى: |

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ (118)

قضية الأنعام متعلقة بالتوحيد

|

الإيمان بالله يدفعك إلى الالتزام بمنهجه

|

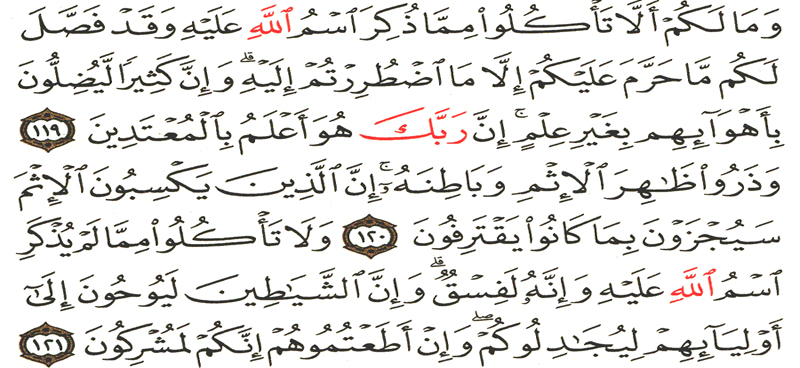

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)

| وهذا استفهام إنكاري، أي ما الذي يمنعكم أن تأكلوا من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها عند الذبح؟ فقيل: بسم الله، أوالله أكبر، أو أي ذكر لله تعالى يوحي بأن هذه الذبيحة إنما هي من الله وإلى الله -جلَّ جلاله-، قال: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) فصّل: أي بيّن ووضّح لكم المحرمات، فالله تعالى قال لك: هذا حرام وهذا حلال، فتأكل الحلال وتدع الحرام (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)، وقد فصل الله هذا التحريم في السورة نفسها في الآية (145) في قوله تعالى: |

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍۢ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍۢ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145)

| فالتوضيح موجود في السورة نفسها، وقد فصّله الله في السورة نفسها، وقال البعض: وقد فصّل ذلك أيضاً في سورة المائدة، والحقيقة أن سورة المائدة مدنية والأنعام مكية، فالأولى أن نقول: إن التفصيل في السورة نفسها، وقد بينه الله تعالى في السورة وبيّن المحرمات. |

الضرورة تُقدّر بقدرها

|

الجوال من التحسينيات

|

مفهوم الضرورات ينبغي أن ينضبط وفق ضوابط الشريعة

|

وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ (120)

الابتعاد عن ظاهر الإثم وعن باطنه

(وَذَرُواْ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ) عندنا كسب، وعندنا اكتساب، وقد ميزنا بينهما سابقاً، قال تعالى: |

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ(286)(سورة البقرة)

الإثم تحمّل نفسك ما لا تطيق

|

وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)

| ينهانا الله تعالى هنا أن نأكل من اللحوم أو الذبائح التي لم يذكر اسم الله تعالى عليها ويسميها بالفسق، والفسق هو الخروج عن منهج الله تعالى وعن طاعته، التمر عندما تفسق الرطبة يخرج غلافها عنها فتفسق، فالخروج عن منهج الله هو الفسق، فالأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، والحقيقة أن العلماء اختلفوا في الأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فالإمام مالك -رحمه الله- يقول: "إن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله سواء فعل ذلك الذابح عامداً أو ناسياً"، أي إذا الذبيحة لم تعلم يقيناً وقفت أمامه لما ذبح لم يذكر اسم الله عليها ناسياً أو عامداً فعند المالكية لا تؤكل عملاً بظاهر الآية (وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ)، وأما الحنفية ففصلوا، فقالوا: إن ترك ناسياً، أو الجمهور قالوا: إن ترك ناسياً فتؤكل الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: |

{ إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه }

(أخرجه ابن ماجه واللفظ له، والطبراني، والبيهقي عن عبد الله بن عباس )

رفع الأثر المترتب على النسيان

|

{ سَمُّوا اللَّهَ عليه وكُلُوهُ }

(صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين)

| مع أن هذه التسمية ليست تسمية الذبح لأن الذبح قد تم وانتهى، ولكنها تسمية الأكل، وقال بعض العلماء أصلاً بوجوب التسمية قبل الأكل لعموم الأدلة التي تأمر بأن يسمي الإنسان بالله تعالى قبل أن يأكل، فقال: (سَمُّوا اللَّهَ عليه وكُلُوهُ)، فالذبائح التي تأتينا اليوم نحن لا نشهدها، لكن إن شهدها الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى أن الذابح قد ذكر اسم الله عليها، أما التي تأتيه جاهزة مذبوحة، فما دامت مذبوحة وفق الشريعة مذكاة فيأكل منها من غير أن يسأل إن كان قد ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، والحقيقة أيضاً أن الأمر الذي ينبغي أن يذكر هنا أن الأكل من الذبائح يحتاج إلى شرطين: الشرط الأول: أن يكون قد ذكر اسم الله عليها، والشرط الثاني: أن تكون مذكاة؛ أي قد ذُبحت وفق شرع الله تعالى، فقطعت أوداجها و لم يُقطع رأسها كاملاً، أو لم تُصعق، أو لم تُقتل، أو لم تكن متردية أي تردت من شاهق، أو نطيحة نطحتها أختها حتى ماتت، أو موقوذة قد ضُربت بالعصا حتى ماتت: |

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَٰمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(3)(سورة المائدة)

| أي إذا وجدناها ميتة قد أكلها السبع فلا يجوز أن تؤكل إلا إذا كان كلباً معلّماً على الصيد يأخذها كما تؤخذ الذبيحة تماماً إلى آخره من أحكام الذبائح، فطريقة الذبح لها جزء من الموضوع، وذكر الله له جزء من الموضوع، ذكر الله عليها نحن اليوم تأتينا الذبائح فنأكلها وأحل لنا الشرع ذلك، قال: (سَمُّوا اللَّهَ عليه وكُلُوهُ)، لكن الثانية هي طريقة الذبح، وهذا الذي وقع به بعض الخلل عند بعض الناس، خاصة المقيمين اليوم في الغرب، فيقولون: يا أخي إن الله تعالى أحل لنا ذبائح أهل الكتاب فقال: |

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍۢ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ (5)(سورة المائدة)

لا بد من تحري اللحم الحلال

|

الوحي هنا هو الوسوسة

|

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍۢ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (122)

| هذا تشبيه، عندنا ميْت (أَوَمَن كَانَ مَيْتًا) والميْت هو الذي مات؛ أي انتهى، والميّت هو الذي سوف يموت، فكلنا ميّتون. |

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30)(سورة الزمر)

الحياة هي حياة الإيمان

|

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123)

| (وَكَذَٰلِكَ) تشبيه أي كان هناك أمثال دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم-. |

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31)(سورة الفرقان)

| أي سنة الله تعالى في الأنبياء أن يجعل لكل نبي عدواً؛ هذه سنة، فإذا إنسان دعا إلى الله وقال: لا أريد أن يكون لي عدو، فهو لا يفقه سنن الله، سنة الله أن النبي عندما يأتي يدعو إلى الله تعالى يريد الخير بالناس، ينهض إليه أناس تتعطل مصالحهم وأهواؤهم، فيبدؤون بمعاداته وصرف الناس عنه حتى لا تتعطل مصالحهم، فقال تعالى: (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا) كل قرية فيها مجرمون، والجرم في الأصل هو القطع، يجرم اللحم يقطعه، فالجرم هو القطع في الأصل، والمجرم عندما يرتكب جرمه ينقطع عن مجتمعه ويعزل نفسه عن مجتمعه بإجرامه، فسمي مجرماً لأنه انقطع بإجرامه، فالخير وَصْلٌ والإجرام انقطاع، (أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا) هذا إنسان قال لك: أنا من أكابر القرية، قل له: وهناك من أكابر مجرميها، فليس الأكابر دائماً مدحاً، فالإنسان يكون كبيراً بخلقه، ودينه، وعفته، وطهارته، وصدقه، وعفافه، وأمانته، لكنه لا يكون كبيراً بإجرامه، فقال: (أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا) أي هم من الكبراء، ليسوا أناساً عاديين لكنهم أكابر المجرمين -والعياذ بالله-، قال: (لِيَمْكُرُواْ فِيهَا) فإذا بهم يمكرون ويعيشون في الأرض فساداً بحيل وكيد في دعوتهم الناس إلى سبيل الشيطان، قال: (وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) مكر الإنسان يعود عليه، عندما يكيد للآخرين إنما هو يكيد نفسه، وعندما يمكر يمكر بنفسه، (وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ). |

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (124)

الله تعالى لا يُسأل عما يفعل

|

| (ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ) صغار أي ذلة ومهانة، (سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ) أي ذل ومهانة بتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم الذي كانوا يمكرونه (بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ) هذه باء السبب؛ أي بسبب مكرهم سيصيبهم ذل ومهانة وعذاب شديد من الله، عندنا عذاب مهين في القرآن، وعذاب آليم، وعذاب عظيم، وعذاب شديد، -والعياذ بالله-فالعذاب الأليم أي يحدث ألماً كبيراً. |

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)(سورة النساء)

| وهناك عذاب مهين، ليس الأمر متعلقاً بقوته لكن متعلق بطبيعته، فإذا إنسان له مكانة كبيرة في المجتمع وجاءه شخص قام بسبه وشتمه أمام الناس فهذا عذاب لم يؤلم جسده ولكنه أهانه؛ عذاب مهين، وهناك عذاب عظيم بحجمه، والعظيم إذا قال عن العذاب عظيماً فما عساه يكون؟! وهناك عذاب شديد فيه شدة على الجسد وشدة على النفس؛ أي الشديد تشمل الأليم والمهين فيه شدة على الإنسان على نفسه وعلى جسده، فالعذاب عند الله يوصف بالأليم والمهين والشديد والعظيم، نسأل الله السلامة، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. |